|

キーボードの[F11]キーを押すと全画面表示になり、見やすくなります。戻るときも[F11]を押して下さい。

1. 東北ロングドライブルート

|

東北を目指し、右回りで伊香保・苗場を通り新潟へ向かう。笹川流れを最終船で見学。鶴岡ではクラゲで人気の加茂水族館、 酒田の山居倉庫、鳥海山ブルーラインを通り元滝伏流水見学、男鹿半島の先端入道崎でサンセット。なまはげの実演を見学、大潟村干拓博物館で中学時代の社会を勉強、 白神12湖/日本キャニオンをハイキング、弘前では桜の無い弘前城、八甲田山のケーブルカーは40分待ちで山頂へ、蔦七沼をハイキング、奥入瀬をカメラ担いで撮影ウォーク、 太平洋側に到達しリアス式海岸の風景を北山崎、三王岩、浄土ヶ浜、碁石海岸、巨釜を途中龍泉洞経由で見学、東日本大震災の復興は10年目に入り巨大な堤防工事が各所で見られた。 奇跡の一本松メモリアルパークでは自然災害の恐ろしさと、立ち向かう人間の知恵の重要性を感じました。松島を見学後、おまけに日光中禅寺湖の紅葉を見学し、 自宅まで2300Kmのドライブを無事終える事が出来ました。 |

2. 伊香保おもちゃと人形自動車博物館

|

中に入るとジャンルがバラバラで面白い。この博物館は、館長の横田正弘さんが集めた物を展示している私物の博物館、 車と一緒に時代が見える、私が免許を取得して初めて乗ったダットサンが懐かしかった。 |

3. 榛名神社本殿

|

1400年を越える歴史を持つ榛名神社、木に囲まれた長い参道を行くと、沢沿いの境内は森とたくさんの奇岩・巨岩に囲まれた双龍門(工事中で迂回)や本殿が有ります。 大きなエネルギーを感じるパワースポットです。 |

4. 苗場高原(ドラゴンドラ)

|

片道約5.5kmという日本最長の長さを誇り、およそ25分(往復50分)の長い時間にわたって紅葉を楽しむことができるゴンドラ。 あいにく雨でしたが、少し早いが紅葉も始まり、雲海とのコラボを見る事が出来ました。 |

5. 笹川流れ

|

大きな岩山が、まるでびょうぶのように立ち並び、延長11キロメートルにわたる笹川流れ。岩の間を盛り上がるように流れる潮流を、 中心地笹川集落の名にちなんで付けられたそうです。 |

6. 日本海(笹川流れ)のサンセット

|

笹川流れは夕日に照らされた雄大な造形を遊覧船で見るのがベストと、月1回のサンセットクルーズを予約して行ったのですが残念ながら雲が多く中止。 最終定期便に乗船しました。 |

7. 鶴岡市立加茂水族館(大水槽クラゲドリームシアター)

|

つぶれそうな水族館をクラゲに特化して大成功させた水族館として有名。コロナ禍でも多くの人が開館前から並んでいました。 |

8. アカクラゲ

|

触手や口腕が長いので別名「アシナガクラゲ」とも呼ばれます。幻想的な世界でパチリ。 |

9. 酒田の山居(さんきょ)倉庫

|

庄内地方の収穫米が集められた(現在も使用されている)1893年建造の12棟の倉庫。倉庫の裏側ですが、ケヤキ並木とマッチし良い雰囲気を出していました。 |

10. 16羅漢

|

鳥海山の麓の海岸、岩礁にに彫られた16体の羅漢像。海上の安全と海難事故の諸霊の供養の為1864年から5年かけて彫られた石仏群。 |

11. 鳥海山ブルーライン

|

鳥海山鉾立展望台を通るドライブルートで、日曜日、晴天、紅葉真っ盛りの3拍子で駐車場は大混雑。展望台からは庄内平野、日本海が良く見えました。 |

12. 元滝伏流水

|

鳥海山の雪解け水が山にしみこみ80年の歳月をかけ伏流水となり、再び 岩肌から湧き出して美しい滝を形成しています。 生まれる前に降った雨水と思うと、幻想的な魅力を感じました。 |

13. 入道崎

|

男鹿半島先端の入道滝でのサンセット。水平線には雲が有り今一でしたが、奇麗でした。 |

14. なまはげ

|

男鹿半島で見られる伝統的な民俗行事。現在はほぼ半減しており、男鹿真山伝承館では観光用に年中なまはげを体験できます。朝一番で体験してきました。 |

15. なまはげの実演

|

実際に伝承館では、なまはげと訪れた家の主人とのやり取りが見られ、その風景を絵にしたのがこの写真です。最後にはお酒と料理でなまはげを接待します。 |

16. 白神12湖 鶏頭場の池(けとばのいけ)

|

白神山地西麓のブナの森の中に点在する大小33もの湖沼を総称して12湖?となっている。神秘的なコバルトブルーの青池を見たくて行ったのですが、 湖面には多くの落ち葉が有り、光線の具合も悪く、ガックリ。写真は中で一番大きな湖です。 |

17. 日本キャニオン

|

12湖の近くにあり、崩壊浸食で岩肌がむき出しになったU字谷の大断崖です。15分ひたすら山道を登ると見る事が出来ます。太陽の下で白とグリーンのコントラストが強烈でした。 |

18. 不老不死温泉

|

日本海に突き出た黄金崎の突端にあり、波打ち際にある露天風呂です。宿泊客以外の入浴は3:30までとの事で、間に合うように行ったのですが、3日前に従業員が新型コロナ感染の張り紙、入浴中止。 |

19. 弘前城

|

岩木山と並び弘前のシンボル。やはり満開の桜が無いと弘前城のイメージがわかない。桜の頃は大勢の観光客で蜜だろうなー。 |

20. 八甲田山ロープウェイ

|

40分待ちのロープウェイ、紅葉を眼下に10分で山頂。山頂は紅葉で一色かと期待して到着、あれ山頂は高原で色づいた木々は見えない??。 |

21. 八甲田山山頂の田茂萢湿原(たもやちしつげん)

|

八甲田ゴールドライン30分コースをハイキング、途中の田茂萢湿原です。ほとんどの人は山頂展望台からの風景を見た後下りのケーブルで下山です。 |

22. 八甲田城ヶ倉大橋近くの車窓からの紅葉

|

八甲田・十和田ゴールドライン途中の紅葉。道路わきの紅葉が一番きれい。見とれてハンドルが。 |

23.八甲田山神社登山口付近の紅葉

|

説明不要、ただただ奇麗でした。 |

24. 蔦七沼

|

12年前にハイキングして感動がまだ残っていたため、再度約3Kmですがハイキングをしました。又感動。湖面に映る木々が印象的でした。 |

25. 奥入瀬渓流-1

|

奥入瀬渓流は朝の光が撮影には大切と思い、朝7時から渓流を散策しました。朝日が渓流に差し込み、誠に美しい渓流を各所で見る事が出来ました。 |

26. 奥入瀬渓流-2

|

スローシャッターで緩やかな流れを撮りたいとトライしてみました。まだ早かったようで絹のような白い流れは撮影できませんでした。 |

27. 奥入瀬渓流-銚子大滝

|

奥入瀬渓流最大の滝で魚止の滝ともいわれ、この滝のせいで十和田湖に魚が登ることができず十和田湖は長年魚が生息しない湖だったといわれてるそうです。 |

28. 北山崎

|

北三陸海岸の代表的な景勝地のひとつで、別名「海のアルプス」との異名をもつ美しい海岸。高さ200mもの大海蝕崖に、海面にそびえ立つ奇岩、大小さまざまな海蝕洞窟と、 変化に富んだ海岸が約8kmにわたって続きます。 |

29.龍泉洞

|

ドラゴンブルーの水深98mを誇る第3地底湖。日本3大鍾乳洞の一つですが、公開されているのは700mで他の二つの鍾乳洞に比べかなり小規模に見えました。 又鍾乳石もあまりダイナミックではありませんでした。少しがっかり。 |

30. 三王岩

|

顔に見える男岩、その隣の小さな女岩、さらに小さい太鼓岩と命名されている宮古市の海岸にある砂岩・礫岩で出来た岩。道路わきの大きな看板を見て寄る事になりました。 |

31. 浄土ヶ浜

|

三陸復興国立公園を代表する景勝地、激しい海食で削られた鋸の歯のような形となった石英粗面岩が海へ突き出し並んでいます。江戸時代の僧が「さながら極楽浄土のごとし」と感嘆したことから名が付いたそうです。 |

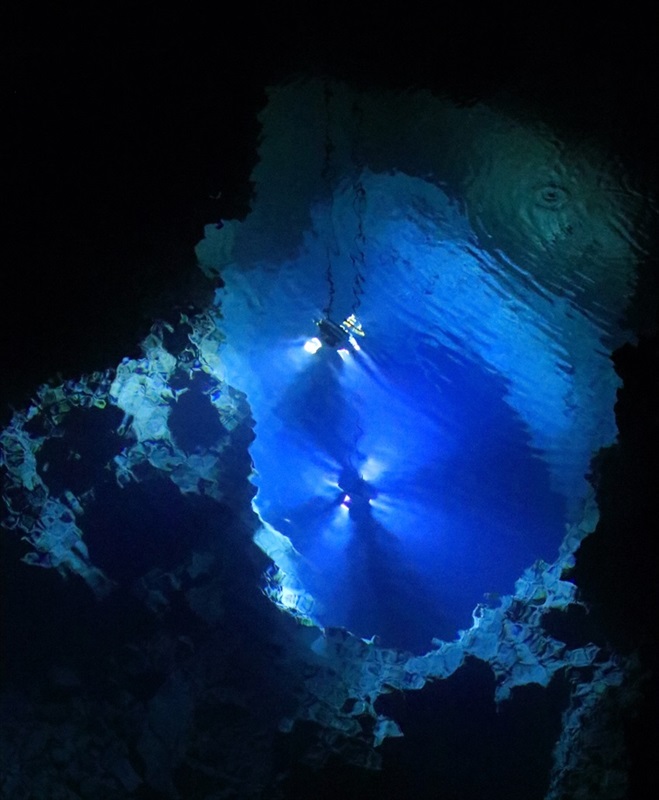

32. 青の洞窟(八戸穴)

|

雨の中、小舟サッパ船に乗り見学。青森県の八戸市まで続いているという伝説から名づけられた八戸穴、その入り口から差し込む太陽光に透明な海水が美しく青く輝くことから近年、 陸中の青の洞窟とも呼ばれるようになりました。雨でもコバルトブルー。 |

33. 碁石海岸 穴通磯(あなとおしいそ)

|

大船渡随一の景勝地である碁石海岸の中に穴通磯が有ります。海水の浸食によって岩の基底部分に大きな穴が3つ開いている奇岩で、自然の造形の巧みさに驚嘆させられます。 |

34. 奇跡の一本松

|

東日本大震災では、津波の直撃を受け、ほとんどの松の木がなぎ倒されて壊滅しました。松 原の西端近くに立っていた一本の木が津波に耐えて、立ったままの状態で残ったことから、 復興への希望を象徴するものとして奇跡の一本松と呼ばれモニュメントとして残されています。 |

35. 巨釜(折石)

|

三陸復興国立公園の唐桑半島東側にある岬に高さ16mの巨大な石柱が海中にそそり立っている。その先端は津波により折れたことから折石とも呼ばれている。 |

36. 松島 5大堂

|

海上に浮かぶ松島のシンボル。 |

37. 日光 竜頭の滝

|

当初は松島から自宅まで1日で帰る予定でしたが、日光が紅葉シーズンの真っ盛りとの事で寄る事に。日曜日で晴天になった事も有り宇都宮からの高速道路はいろは坂まで数珠つなぎ、 ようやく中禅寺湖まで到着すると、竜頭の滝まで数珠つなぎ。 |

38. 中禅寺湖、男体山の紅葉。

|

中禅寺湖はここから見るのが一番、半月山展望台からの風景です。 |

39. 中禅寺湖湖畔の楓

|

最後に真っ赤な紅葉の一枚。パチリ。 |

目次へ戻る

小さな個展[Top]へ戻る ・ YB会ホームページ[Top]へ戻る